Dostoïevski sur le divan de Freud

Né en 1821, dans une Russie en plein mutation, Fiodor Dostoïevski a été largement reconnu comme l’un des plus grands romanciers de tous les temps, il avait le génie inné de sonder les profondeurs de l’âme humaine avec une intensité incomparable. Ses œuvres, à la fois philosophiques et psychologiques, révèlent une compréhension exceptionnelle des motivations, des conflits internes et des dilemmes moraux qui animent ses personnages. Que ce soit Raskolnikov dans Crime et Châtiment, en proie à une lutte incessante entre culpabilité et justification de son crime, ou Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov, déchiré entre foi et doute, Dostoïevski parvient à capturer les nuances des émotions qui s’accaparent des esprits humains avec une précision quasi psychanalytique.

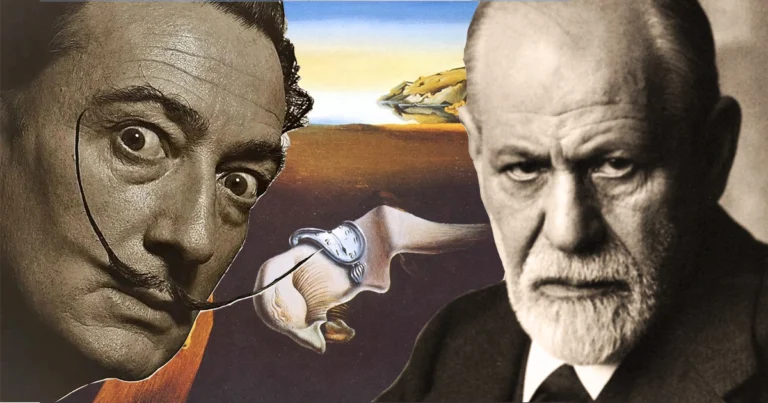

L’œuvre de Dostoïevski résonne avec une telle intensité qu’elle a transcendé le domaine de la littérature pour inspirer des penseurs dans des champs variés, notamment celui de la psychanalyse. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, a été particulièrement fasciné par la vie et les écrits de Dostoïevski. Dans son essai « Dostoïevski et le parricide », Freud ne se contente pas d’étudier les personnages de l’auteur, mais étend son analyse à l’homme lui-même. Pour Freud, l’œuvre de Dostoïevski était un terrain fertile pour illustrer ses théories sur le complexe d’Œdipe, la culpabilité inconsciente et les conflits entre les différentes structures psychiques (le ça, le moi et le surmoi).

L’intersection entre le génie littéraire de Dostoïevski et l’acuité psychanalytique de Freud ouvre une porte fascinante pour explorer les dynamiques psychologiques universelles qui sous-tendent les comportements humains. Cet article tente de nous éclairer sur les principaux axes abordés par Freud dans son essai, en mettant en lumière la manière dont Dostoïevski et ses œuvres ont été interprétés à travers le prisme Freudien.

La rencontre des géants : Freud et l’héritage de Dostoïevski

Sigmund Freud publie son essai « Dostoïevski et le parricide » en 1928, dans une période où la psychanalyse connaît une expansion rapide en tant que discipline scientifique et culturelle. Cet essai, commandé initialement pour une encyclopédie consacrée à la psychologie et à la littérature, s’inscrit dans un double contexte : celui de l’intérêt croissant de Freud pour les figures littéraires et celui de sa réflexion sur les manifestations complexes de la psyché humaine.

Dans cet essai, Freud combine une analyse biographique de Dostoïevski avec une interprétation psychanalytique de ses œuvres majeures, notamment Les Frères Karamazov. Il met en avant la dimension profondément personnelle et universelle des conflits que traverse l’écrivain, en s’appuyant sur des concepts-clés de la psychanalyse tels que le complexe d’Œdipe, la culpabilité inconsciente et les pulsions destructrices. L’essai ne se limite pas à une étude littéraire, mais ambitionne de démontrer comment les traumatismes individuels et familiaux peuvent se refléter dans des créations artistiques d’une portée universelle.

Freud y développe également une thèse audacieuse : les crises d’épilepsie de Dostoïevski ne seraient pas purement neurologiques, mais psychosomatiques, résultant d’un conflit interne entre des désirs refoulés et une culpabilité insurmontable. Bien que cette interprétation ait suscité des débats et des critiques, elle illustre la volonté de Freud d’expliquer des phénomènes complexes à travers le prisme de la psychanalyse. L’essai, en ce sens, constitue une synthèse des théories freudiennes appliquées à une figure littéraire exceptionnelle.

Le complexe d’Œdipe et le parricide dans l’analyse de Freud

L’un des axes centraux de l’essai de Freud est le complexe d’Œdipe, qu’il applique tant à la vie de Dostoïevski qu’à ses œuvres littéraires. Freud soutient que le parricide est un thème récurrent et fondamental dans l’univers de Dostoïevski, incarné de manière particulièrement frappante dans Les Frères Karamazov. Dans ce roman, l’assassinat de Fiodor Pavlovitch Karamazov par son fils illégitime Smerdiakov, avec la complicité implicite de ses autres fils, symbolise un acte de rébellion contre la figure paternelle. Pour Freud, ce parricide fictif reflète des désirs inconscients que Dostoïevski aurait lui-même éprouvés envers son propre père.

Freud établit un lien entre la biographie de l’écrivain et cette obsession thématique.

Le père de Dostoïevski, un homme autoritaire et souvent violent, fut assassiné par ses serfs en 1839, un événement qui aurait profondément marqué l’écrivain. Freud suggère que Dostoïevski, dans sa jeunesse, aurait nourri des fantasmes œdipiens de révolte contre son père et que la réalisation de ces fantasmes sous forme d’un meurtre réel a provoqué chez lui une culpabilité insurmontable.

Dans ses œuvres, Dostoïevski explore les implications morales et psychologiques du parricide avec une profondeur qui fascine Freud. Par exemple, les personnages d’Ivan et Dmitri Karamazov expriment des formes variées de haine et de culpabilité envers leur père, reflétant les dynamiques conflictuelles du complexe d’Œdipe. Ivan, en particulier, lutte avec l’idée que sa passivité et son refus d’intervenir ont indirectement permis le meurtre de son père, un conflit qui symbolise les tensions entre le ça (les désirs inconscients), le moi (la conscience) et le surmoi (les interdits moraux).

Ainsi, Freud voit dans Les Frères Karamazov une expression littéraire magistrale des luttes internes qui définissent l’expérience humaine. Le parricide n’est pas seulement un acte criminel, mais aussi un archétype psychologique universel qui incarne la tension entre désir et interdiction, amour et haine, liberté et culpabilité. Pour Freud, Dostoïevski, en donnant vie à ces conflits dans ses récits, offre une illustration poignante des mécanismes inconscients qui façonnent la psyché humaine.

La culpabilité inconsciente et l’épilepsie psychosomatique

Un autre aspect central de l’analyse freudienne est l’idée que la culpabilité inconsciente joue un rôle crucial dans la vie et les œuvres de Dostoïevski. Freud postule que l’épilepsie dont souffrait l’écrivain ne relevait pas uniquement de troubles neurologiques, mais trouvait ses racines dans des conflits psychologiques profonds. Selon Freud, ces crises seraient une manifestation somatique de la culpabilité insurmontable que Dostoïevski ressentait, notamment en lien avec le meurtre de son père.

Freud s’appuie sur des éléments biographiques pour étayer cette hypothèse. La mort violente du père de Dostoïevski, perçue comme une punition divine par l’écrivain lui-même, aurait renforcé chez lui un sentiment de culpabilité lié à des fantasmes œdipiens.

Ces fantasmes, bien que refoulés, auraient continué à influencer sa psyché, engendrant des conflits internes intenses. Freud considère les crises d’épilepsie comme une sorte de compromis psychique, permettant à la culpabilité refoulée de s’exprimer de manière indirecte.

Cette interprétation, bien que controversée, trouve un écho dans les thématiques récurrentes des œuvres de Dostoïevski, où la culpabilité, la rédemption et le sacrifice occupent une place centrale. Par exemple, dans Crime et Châtiment, Raskolnikov est consumé par une culpabilité insurmontable après avoir commis un meurtre, ce qui le pousse à rechercher une forme de rédemption. De manière similaire, dans Les Frères Karamazov, les personnages luttent constamment avec leur conscience et leurs responsabilités morales, reflétant les tensions entre le désir et la culpabilité.

Freud élargit cette analyse en suggérant que la culpabilité inconsciente est une force universelle, qui façonne non seulement les individus, mais aussi les cultures et les sociétés. En ce sens, l’épilepsie psychosomatique de Dostoïevski devient un symbole des conflits humains universels, où le corps exprime ce que la psyché ne peut pas articuler. Pour Freud, l’écrivain incarne une figure tragique, à la fois victime et témoin de la puissance de l’inconscient.

Les conflits entre le ça, le moi et le surmoi

Dans son essai, Freud met également en lumière la manière dont les œuvres de Dostoïevski reflètent les conflits fondamentaux entre les différentes structures psychiques : le ça, le moi et le surmoi. Ces concepts, centraux dans la théorie freudienne, représentent les forces inconscientes, conscientes et morales qui interagissent pour façonner la psyché humaine. Selon Freud, ces tensions sont particulièrement visibles dans Les Frères Karamazov, où chaque personnage semble incarner une dimension spécifique de ces structures psychiques.

Ivan Karamazov, par exemple, incarne le conflit entre la raison et la foi, un dilemme typique du surmoi. Son rejet de l’idée de Dieu et sa tentative de vivre selon des principes purement rationnels le plongent dans une profonde angoisse existentielle. Cette lutte intérieure reflète les exigences oppressantes du surmoi, qui impose des normes morales strictes, en contraste avec les désirs plus primitifs et immédiats du ça. Ivan est hanté par des visions, notamment celle du « Grand Inquisiteur », qui symbolise ses doutes et ses angoisses liés à sa quête de vérité et de justice.

À l’opposé, Dmitri Karamazov peut être vu comme une personnification du ça, dominé par des impulsions passionnées et des désirs immédiats. Son tempérament impulsif et sa quête incessante de plaisir le placent souvent en conflit avec les attentes morales et sociales qui l’entourent. Freud y voit une illustration des forces primitives du ça, qui cherchent à s’exprimer malgré les contraintes imposées par le moi et le surmoi.

Enfin, Alexeï Karamazov, le plus jeune frère, représente un équilibre précaire entre ces forces. En tant que novice religieux, il incarne une tentative d’harmoniser les exigences spirituelles du surmoi avec les besoins émotionnels et relationnels du moi. Sa quête de réconciliation entre les aspirations élevées et les réalités humaines reflète les efforts du moi pour naviguer entre les conflits internes et externes.

Freud considère que ces dynamiques psychiques, si brillamment explorées par Dostoïevski, offrent une fenêtre unique sur les tensions universelles qui définissent l’expérience humaine.

Les personnages des Karamazov ne sont pas seulement des individus, mais des symboles des luttes intérieures que chacun de nous traverse : entre instinct et raison, liberté et contrainte, espoir et désespoir. Pour Freud, Dostoïevski est un artiste capable de représenter ces conflits avec une telle profondeur qu’il anticipe et illustre les théories psychanalytiques modernes.

En définitive, l’œuvre de Dostoïevski transcende le simple récit pour devenir une expérience introspective, une invitation à explorer les recoins les plus sombres et les plus lumineux de l’âme humaine. Il n’offre pas de réponses faciles, mais pose des questions fondamentales sur la nature du bien et du mal, de la foi et du doute, de la liberté et de la responsabilité. Son génie réside dans sa capacité à donner une voix à ces pulsions contradictoires qui nous habitent tous, nous confrontant à nos propres démons et nous rappelant le pouvoir cathartique de la littérature comme miroir et creuset de notre humanité complexe. La persistance de son œuvre témoigne de la force indéniable de sa vision, une vision qui continue d’interpeller et d’inspirer les lecteurs à sonder les profondeurs de leur propre être.

Références :

Dostoïevski, F. (1866). Crime et châtiment (Trad. française). Librairie Michel Lévy.

Dostoïevski, F. (1880). Les frères Karamazov (Trad. française). Librairie Hachette.

Réalisateur

Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.

License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.

DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.

Un commentaire