Amnésie inversée : Quand un simple match de tennis réveille un passé oublié

La mémoire, qui nous relie à notre passé et à notre identité, est le fil qui nous permet de nous reconnaître à travers le temps. Mais que se passe-t-il lorsque ce fil se rompt, lorsque les souvenirs s’effacent et que le passé devient inaccessible ? L’amnésie rétrograde est un monde où les repères disparaissent, laissant les individus perdus dans un présent sans racines. Cette réalité, bien que troublante, est celle de ceux qui souffrent de cette forme de perte de mémoire, suspendus dans un temps qui ne leur appartient plus.

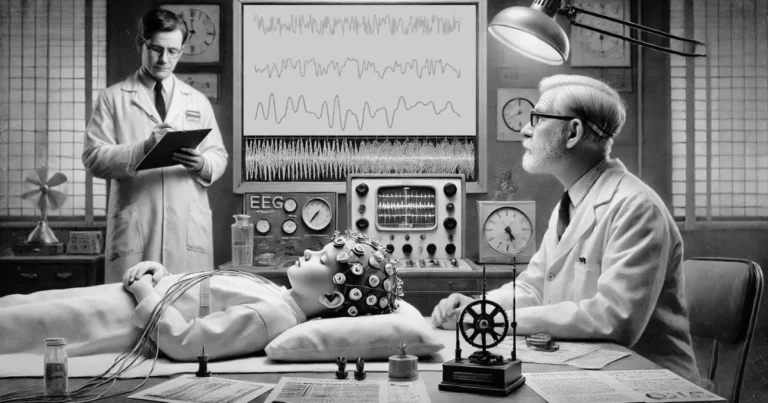

Loin d’être un simple trouble de la mémoire, l’amnésie rétrograde est un mystère fascinant des neurosciences. Si ses causes peuvent varier, traumatisme crânien, stress intense, ou encore lésions cérébrales, ses manifestations défient souvent notre compréhension des mécanismes mnésiques. Mais ce qui rend ce phénomène encore plus intriguant, c’est qu’il n’est pas toujours définitif. Parfois, des souvenirs apparemment perdus peuvent réapparaître de manière soudaine et spectaculaire, déclenchés par un détail, un lieu ou une sensation.

Quand la mémoire joue à cache-cache

Le 12 avril 1992, M.M., un jeune homme de 24 ans, vit une journée qui allait bouleverser sa vie. Lorsqu’il perd le contrôle de sa voiture et percute un obstacle, il s’en sort presque indemne, avec une simple coupure à la lèvre nécessitant quelques points de suture. Rien, dans l’immédiat, ne laisse présager la suite. Trois heures plus tard, une étrange sensation s’empare de lui. Sa mémoire semble s’effacer, comme une feuille blanche où l’on aurait soufflé les mots. Il ne se souvient plus. Plus de l’accident. Plus de ce qui l’a précédé. Les fragments de son passé se dispersent, insaisissables.

Contrairement à ce qui se produit dans certains troubles de la mémoire, M.M. conserve intacte sa capacité à apprendre et à retenir de nouvelles informations. Pourtant, son passé semble lui avoir été brutalement dérobé.

Ses souvenirs les plus anciens, comme ceux de son enfance, restent légèrement préservés, fragiles mais présents, tels des vestiges échappés à l’oubli. En revanche, les événements récents se dérobent à lui, comme s’ils n’avaient jamais existé. Son passé proche est devenu une terre inconnue, une page invisible qu’il ne parvient plus à lire. Au fil des jours, M.M. montre des signes de récupération partielle. Parfois, un détail ou un objet déclenche des flashs de mémoire isolés. Cependant, ces éclairs restent fragmentés, incapables de s’intégrer en une image cohérente de son passé.

Un déclic contextuel: le match de tennis

Un mois après l’accident, un événement anodin change tout. Lors d’un match de tennis, M.M. réalise soudain qu’il reproduit une erreur technique qu’il avait déjà commise des années auparavant. Ce détail, ancré dans sa mémoire procédurale, agit comme un levier.

En quelques minutes, ses souvenirs affluent, d’abord ceux liés au tennis, puis une cascade d’événements autobiographiques. « C’était comme ouvrir un robinet, et l’eau s’est mise à couler », expliquera-t-il plus tard.

Ce cas met en lumière un phénomène rare mais fascinant : la récupération spontanée de souvenirs à travers des indices contextuels spécifiques. L’expérience de M.M. soulève des questions sur les mécanismes sous-jacents de la mémoire et sur les interactions entre émotion, contexte et réseaux neuronaux. Le cas de M.M. ne se contente pas d’être spectaculaire : il ouvre une fenêtre sur les subtilités de la mémoire humaine. Pour mieux comprendre ce qui s’est produit dans son cerveau, explorons les mécanismes possibles qui sous-tendent l’amnésie rétrograde et sa récupération.

Une mémoire bloquée, pas effacée

L’amnésie rétrograde de M.M. ne résulte pas d’une destruction totale des souvenirs, comme on pourrait l’imaginer après une lésion cérébrale grave, mais d’un blocage dans les mécanismes de récupération. Les souvenirs subsistent souvent sous forme de traces mnésiques latentes. Ils sont toujours présents, mais inaccessibles, comme si une porte s’était refermée entre eux et sa conscience.

Le chercheur Lucchelli et ses collègues, du département de neurologie de l’Ospedale S. Carlo Borromeo à Milan, évoquent une hypothèse explicative. Il s’agit d’un dérangement transitoire des connexions neuronales dans ce qu’ils appellent les « matrices neuronales », des réseaux complexes responsables de l’organisation et de l’accès à la mémoire autobiographique. Ce dérangement pourrait être comparé à un disque dur partiellement corrompu, où les données restent intactes, mais où le système d’accès est temporairement défectueux. Pourtant, le cas de M.M. montre que ces matrices neuronales ne sont pas irréversiblement endommagées. Le moment où il a retrouvé ses souvenirs est tout aussi fascinant que leur perte. Une simple erreur technique lors de son match de tennis a agi comme un déclencheur mnésique, activant des souvenirs procéduraux liés au sport. Ces souvenirs procéduraux, moins vulnérables que les souvenirs autobiographiques, auraient servi de passerelle pour réactiver des souvenirs personnels plus complexes.

Cette réactivation spontanée repose sur le lien puissant entre mémoire et contexte.

Notre cerveau fonctionne de manière associative. Dans cette optique, les souvenirs ne sont pas stockés de manière isolée, mais tissés dans un réseau complexe où les sens, les émotions et l’environnement jouent un rôle de liant. Une odeur, une mélodie, ou même une texture peuvent ainsi raviver des souvenirs, en déclenchant les mêmes régions cérébrales qui les ont initialement encodés.

Ce phénomène n’est pas sans rappeler l’expérience décrite par Marcel Proust dans son œuvre « À la recherche du temps perdu », lorsque la saveur d’une madeleine trempée dans du thé ramène à la surface des souvenirs d’enfance enfouis. Dans son livre, la saveur d’une madeleine trempée dans du thé agit comme une clé ouvrant les portes de souvenirs d’enfance oubliés. Ce simple goût, lié à une émotion et un contexte précis, déclenche une réactivation en cascade de réminiscences enfouies, réintroduisant le narrateur dans un passé qu’il croyait perdu. Cette description, bien que métaphorique, reflète de manière frappante les mécanismes neuroscientifiques à l’œuvre dans le cas de M.M.

Pour M.M., ce n’était pas une saveur, mais un environnement riche et multisensoriel, celui du match de tennis qui a joué le rôle de déclencheur mnésique. Les gestes répétitifs du jeu, le bruit familier de la balle frappant la raquette, les sensations corporelles liées à l’effort physique, et même l’odeur du court ou la lumière ambiante, auraient conjointement activé des réseaux neuronaux dormants.

Ces réseaux, associés à sa mémoire procédurale et à des expériences antérieures de compétition sportive, auraient servi de point d’entrée pour rétablir l’accès aux des souvenirs autobiographiques perdus.

Ce phénomène souligne le rôle crucial des indices contextuels dans le fonctionnement de la mémoire humaine. Contrairement à une récupération volontaire, souvent exigeante sur le plan cognitif, la stimulation multisensorielle semble emprunter des chemins plus directs, en activant des circuits neuronaux profonds, souvent associés à des souvenirs émotionnellement marqués. Dans le cas de M.M., cette immersion dans un contexte familier, celui d’un match de tennis, a permis à son cerveau de contourner les blocages, retrouvant peu à peu un chemin jusqu’alors inaccessible. Chaque geste, chaque sensation du jeu a agi comme un déclencheur subtil : un élément appelant un fragment de souvenir, lequel en rappelait un autre, déclenchant une véritable cascade de réactivations. Le contexte s’est ainsi transformé en révélateur, une clé capable de rouvrir les portes de l’activité neuronale nécessaire pour « relire » ces souvenirs jusque-là enfouis, comme si le cerveau reprenait, pièce par pièce, les morceaux d’un puzzle longtemps oublié.

Cette interaction entre le contexte et la mémoire démontre aussi l’importance de l’immersion sensorielle active. Ce n’est pas seulement la vision d’un court de tennis qui a déclenché le processus, mais l’acte même de jouer, de s’engager physiquement et mentalement dans une activité fortement liée à son passé. Cette réactivation complète des souvenirs, d’abord liés au tennis puis élargis à son histoire personnelle, met en lumière l’interdépendance entre mémoire procédurale, émotions et mémoire autobiographique, et témoigne de la capacité du cerveau à utiliser des fragments intacts pour reconstruire des ensembles plus complexes.

Ainsi, à la manière de la madeleine de Proust, un simple match de tennis a réveillé chez M.M bien plus que de simples souvenirs, il a ravivé un réseau entier d’expériences enfouies. Ce cas met en lumière de manière éclatante l’incroyable plasticité du cerveau, une de ses facultés les plus prodigieuses.

Même lorsque ses connexions semblent endommagées, verrouillées ou fragmentées, le cerveau reste capable de réorganiser ses réseaux, de contourner les obstacles, et parfois, de raviver des connexions que l’on croyait perdues à jamais.

Dans le cas de M.M., ce sont des indices contextuels puissants, combinés à l’expérience immersive du jeu, qui ont agi comme des clés pour déverrouiller la mémoire. Mais pourquoi ces souvenirs ont-ils refait surface si soudainement ? La réponse semble résider dans la force du contexte et des émotions. Lorsqu’une expérience est marquée par une intensité émotionnelle ou une implication physique profonde, elle s’ancre plus solidement dans les circuits neuronaux et devient plus accessible à la réactivation. C’est comme si l’émotion gravait le souvenir plus profondément dans le marbre de notre cerveau.

Ce cas dépasse la simple anecdote clinique : il nous offre un aperçu fascinant des mécanismes de la mémoire humaine et ouvre des perspectives inattendues. Si des indices contextuels ou des environnements spécifiques peuvent réveiller des souvenirs oubliés, alors pourquoi ne pas les utiliser pour développer de nouvelles thérapies ? Des thérapies qui s’appuieraient sur des activités immersives, des contextes familiers ou des stimulations émotionnelles pour raviver ces « trésors enfouis » que sont nos souvenirs. Comprendre quels circuits neuronaux sont activés lors de ces résurgences pourrait ainsi fournir un socle solide pour des interventions ciblées, exploitant la plasticité cérébrale pour lutter contre les troubles de la mémoire.

Ces observations, porteuses d’espoir, suggérent que la mémoire n’est pas un coffre hermétique, mais plutôt un jardin sauvage, parfois envahi, parfois endormi, qui peut refleurir au moindre souffle. L’histoire de M.M. est une démonstration bouleversante de la résilience de notre cerveau. Ce que l’on pense irrémédiablement perdu, effacé à jamais, peut pourtant resurgir. Notre cerveau, étonnamment riche de ressources insoupçonnées, garde dans ses recoins les plus fragiles la capacité de raviver la mémoire. Un souffle, un lieu, une émotion, et soudain, voilà que tout refait surface, tel un trésor enfoui depuis longtemps. Le mystère demeure immense, et avec lui, l’espoir grandit sans cesse.

Références:

Proust, M. (1913–1927). À la recherche du temps perdu. Paris, France: Grasset et Gallimard.